La historia de Los Santos, como región primero indígena, luego española y finalmente panameña, comenzó en el

siglo XVI, con la conquista de los

cacicazgos de Escoria y París, continuado con la toma de las provincias indígenas sureñas de Hueré, Guararí, Quemá, Chiracoitia, Usagaña y Guanata y culminado en lo sustancial con la división territorial de la

República de la Nueva Granada en el año

1850 y la constitución de Los Santos como provincia de Panamá en el año

1945. No obstante también es relevante exponer brevemente la historia anterior del territorio actualmente integrado en dicha región.

La posición

geoestratégica de Los Santos en el extremo sur de la península de Azuero, su

clima tropical de sabana, así como sus riquezas minerales y agrícolas, forman una conjunción de factores que hicieron de Los Santos un foco de atracción de otras

civilizaciones. La primera presencia humana en la región data del noveno milenio

a.C. en el

Neolítico según se ha podido registrar en los restos fechados más antiguos del Arco Seco en Los Santos. Con el poblamiento de

América del Sur hace 20.000 años cabría esperar que grupos humanos ya poblaran estas tierras en fechas previas a las documentadas.

Época precolombina

En la

época precolombina la península de

Parita estaba habitada por una gran cantidad de

amerindios que étnicamente, probablemente estaban emparentados con los

Ngäbe. Según descripciones de

Andagoya y

Espinosa, eran más altos y barbudos que los otros indios del istmo y no hablaban la misma lengua. Los habitantes de la península de

Parita a la llegada de los españoles, vivían en núcleos de población principalmente a lo largo de las cuencas hidrográficas de la región, conformando un territorio al que denominaban cacicazgo o provincia. Se dedicaban principalmente a la

pesca,

caza y

agricultura sobre todo el cultivo del

maíz.

Las provincias indígenas de Parita conformaban una

confederación denominada Parita que era regida por el

cacique Antataura, Cutatara o Cutara, y conocido por los españoles como París. Parita deriva de la palabra

ngäbe Pari-ba que significa

Confederación de Pueblos, por el hecho de que París regía una confederación de pueblos, que en su mayor extensión se extendió hasta los cacicazgos de Chame, estando la sede del cacicazgo inicialmente en el Asiento Viejo a orillas del

río del Asiento Viejo y posteriormente a orillas del

río de los Mahizales.

En

1515, el cacique París controlaba el valle del

río de los Mahizales y el del

río del Asiento Viejo,

55 y bajo su dominio se encontraban las provincias de

Usagañá que era conocida por los diablos o tuyraes,

Quemá,

Chiracoitia o Chiracona, Guararé o

Guararí,

Hueré o Huera y

Guanato. La provincia de Escoria era la única que no formaba parte de la confederación, pero brindaba apoyo en tiempos de guerra a los cacicazgos de Parita, ya que mantenía lazos familiares con París al estar casado con una de sus hermanas.

Por lo general las provincias indígenas de Parita se extendían desde la costa hasta las tierras altas a lo largo de un río, con dos excepciones: las tierras altas adyacentes de los caciques Parita y Escoriá que eran controladas por los caciques Quemá y Usagañá, respectivamente. Cada territorio cacical tenía un pueblo principal o asiento, donde vivía el Tiba, separado unos 23-38 km del siguiente asiento, aunque sus séquitos podían mudarse a otros asentamientos dentro del cacicazgo. Si bien la sociedad cacical estaba basada en rangos y no era del todo igualitaria, existía cierta fluidez entre los mismos. El rango superior lo representaba el Tiba o señor, los cabras o guerreros, las espavés o mujeres del cacique, y el inferior los esclavos que eran capturados en las batallas.

56 Según

Espinosa y

Andagoya, era una sociedad basada en la guerra o

guacabara, y este último, quien dedicó minuciosas descripciones sobre el cacique París, cuenta que el Tiba París había vencido a un ejército de guerreros caníbales que vinieron por mar desde

Nicaragua dos años antes de la llegada de los europeos a Parita.

- Gran Coclé

Dios cocodrilo, deidad del Gran Coclé.

La cerámica es el principal testimonio de las civilizaciones que poblaron la península de Parita, como era denominada la península de Azuero en la época precolombina. Los pobladores de la península de Parita dominaron la

cerámica debido a la intensificación de las prácticas agrícolas.

La región cultural del

Gran Coclé se desarrolló en las provincias centrales con el desarrolló de sus propias características a partir del cerámico temprano con el estilo Monagrillo en el año 2.500 a.C., uno de los más antiguos de

América. Con la nuclearización de la población y el desarrollo de los estilos cerámicos de La Mula, Macaracas, Tonosí, Cubitá, Mendoza se logró la consolidación de los estilos cerámicos que persistirían hasta la llegada de los españoles en el

siglo XVI.

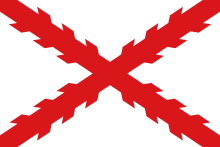

Período de conquista española

Los Santos quedó incorporada plenamente a la civilización occidental con la conquista, evangelización y exterminio de la población de las provincias indígenas. Al momento de la conquista, la región estaba habitada por

nativos americanos de la etnia

ngäbe y

buglé.

Los primeros exploradores europeos en explorar la región que actualmente constituye la provincia de Los Santos fueron los

españoles. En el año

1515 Pedrarias Dávila, gobernador de

Castilla de Oro envía a Gonzalo de Badajoz a conquistar la costa pacífica de Panamá. El capitán

Gonzalo de Badajoz incursionó en

Parita encontrando en pleno florecimiento cultural a los

cacicazgos indígenas bajo el dominio de Antataura. El viaje de

Badajoz a través de los territorios de los

caciques de la vertiente

pacífica fue cruel y despiadado, pero al llegar a

Parita fue derrotado por el

tibaParís. En la

guacabara del río Grande París logró vencer a Badajoz y despojarlo del oro que había ganado en las batallas contra los caciques de la costa del Mar del Sur y los tributos que el propio París le había enviado para evitar la invasión de sus tierras.

57

El 29 de julio de

1516, una vez conquistada

Natá, se dirigieron hacia el cacicazgo de

Escoria, ubicado a seis

leguas de

Natá y gran aliado del cacique París, al cual derrotaron y capturaron. Se dirigieron al sur hacia el Asiento de París a unas seis

leguas de Escoria en donde eran esperados por París, a quien se enfrentaron y lograron derrotar. En esta batalla, París se encontraba en desventaja por no contar con armas de fuego ni

vehis (yeguas). París escapó hacia el interior de

Pariba y en su persecución

Espinosa envió a Diego Albites a conquistar Usagañá, aliado de París y cuyo cacicazgo se ubicaba a una legua del asiento de París, estableciendo allí un

real, por ser una provincia muy abastecida de alimentos.

Desde este fuerte partió

Gerónimo de Valenzuela rumbo a la provincia de

Guararí localizada a unas dos

jornadas de

Usagaña, en la costa de la

Mar del Sur y a Pedro de Gamez a la provincia de

Quemá. Conquistada

Guararí,

Espinosa parte hacia la conquista de la provincia de

Huera, localizada a cuatro jornadas de

Guararí. Bartolomé Hurtado junto a Anton Martín y Alonso Quintero también parten de

Guararí en canoas construidas en esta provincia a explorar la costa sur de la confederación.

Conquistada

Huerá,

Espinosa se reúne en el Puerto de las Agujas en la costa de la provincia de Huera con Hurtado, a quien envía nuevamente por mar a la conquista y exploración de la provincia de

Guanata. El resto de españoles junto a

Espinosa se dirigen a la provincia de Quemá, ubicada a unas dos leguas de

Huera. Una vez conquistada Quemá se dirigen a la provincia de Chiracona o Chiracoitia, ubicada a dos jornadas de esta última y limítrofe tanto con las provincias de Quemá, como de Usagañá. Una vez conquistadas Chiracoitia y Quemá,

Espinosa envía a Navarro de Virues a la conquista de la provincia de Guanato, limítrofe con Chiracoitia en la costa del

Mar del Sur. Por mar, Bartolomé Hurtado explora y somete al cacique

Caubaco, en una isla frente a la costa de la provincia de Guanata, también conquista la Isla de Varonea y la isla de

Cabo, esta última ubicada a unas ocho

leguas de la costa.

Una vez fueron controladas todas las provincias bajo el dominio de París, los españoles regresan al asiento de París y de allí, el 2 de enero de

1517 a Escoria para luego regresar a Santa María. En esta expedición no se logró capturar a París, pero gran parte del tesoro de París fue recuperado con la conquista de las provincias de Quemá, Chiracoitia y Usagaña. De esta manera

Espinosa logró someter y conquistar la

región Azuerense, exterminando gran parte de la población de la confederación de Pariba. Los sobrevivientes fueron esclavizados y enviados a

Santa María y los que lograron escapar se replegaron colectivamente hacia las sierras, que por su topografía no eran aptas para la vida de los europeos, entre ellas las selvas de la región oriental y de la vertiente atlántica del

Istmo y hacia las zonas inaccesibles para el colono

hispano, como lo fueron las tierras montañosas de la

Cordillera Central.

Gaspar de Espinosa en compañía del piloto Juan de Castañeda organizan una segunda expedición a las tierras de París y Escoria, a la que parten en julio de 1519. En esta expedición hacen un reconocimiento de la costa septentrional del

Mar del Sur, a bordo de los navíos de Balboa, el San Cristóbal y el Santa María de Buena Esperanza. En esta ocasión Espinosa se encuentra con el funeral del cacique París quien falleció probablemente de muerte natural.

Una vez consolidado el dominio sobre los cacicazgos, se funda

Natá de los Caballeros cómo núcleo de expansión

española, considerado uno de los acontecimientos más importantes en la expansión colonial en la

región. Es desde esta población que inicia el repoblamiento de la península de

Azuero, despoblada después de la

conquista.

Ante la idea de restaurar la esclavitud indígena en Natá, algunos pobladores abolicionistas abandonan

Natá de los Caballeros buscando nuevas oportunidades en las fértiles tierras de

Azuero. Estos colonos, procedentes de varias regiones de la

península Ibérica y de las

islas Canarias, comenzaron de inmediato a introducir en la región una serie de artesanías propias de sus regiones de origen. A ellos se unirían luego soldados españoles desertores, sin vocación bélica, que se habían enrolado en el ejército, para combatir en la

guerra araucana en Chile, con el único propósito de cruzar a

América buscando un mejor futuro.

El poblamiento de la

península de Azuero, establecimiento de casas y fincas aisladas, por parte de estos aventureros, fue relativamente lento y comenzó en la vecindad de 1553 y prosiguió durante más de una década. Vivían distantes entre sí, y por supuesto lejos de

Natá, para mantenerse fuera de su órbita tributaria. Libres de impuestos municipales y diezmos gravosos, podían cubrir mejor sus necesidades en tiempos de escasez. Las gestiones de Natá ante la

Corona consiguieron la licencia para explorar la todavía virgen provincia de

Veraguas (

Ducado de Veragua). Como resultado de estas exploraciones, se fundó la población minera de Concepción, la cual los natariegos no pudieron explotar por falta de recursos económicos. Los beneficios directos de la explotación fueron a manos de los pobladores de

Panamá y

Nombre de Dios, que poseían esclavos negros empleados en estos oficios mineros.

Concepción se convirtió en un mercado potencial para los granos y reses de los productores esparcidos a través de la península de

Azuero, este comercio con la población minera mejoró la situación económica de los azuerenses. Ante la prosperidad que se vivió en la región y las multas pecunarias, que impuso arbitrariamente la alcaldía de

Natá a los pobladores, estos decidieron romper sus vínculos con aquella población y fundar una nueva con gobierno propio.

- Fundación de La Villa de Los Santos

A los colonos que emigraron de las tierras coclesanas a las sabanas azuerenses se les había prohibido terminantemente la fundación de ciudades; a pesar de ello, un grupo de colonos natariegos y habitantes de Parita, Cubita, Mensabé y Guararé decidieron erigir un núcleo poblacional a orillas del

río Cubita siguiendo el estilo de una

ciudad colonial española, a la que denominaron

Los Santos, porque su fundación se realizó el primero de noviembre de 1569,

día de tal advocación religiosa.

Natá se opuso a tal fundación, por ver entorpecidos sus intereses económicos en impuestos que recibía de la región. Por ello el Alcalde Ordinario de Natá, Rodrigo de Zúñiga, encabezó una avanzada militar contra los santeños. Alrededor del cinco de noviembre se dio el encuentro entre los bandos rivales en las márgenes de la Quebrada de Rabelo, denominada así probablemente por ser propiedad de uno de los fundadores de Los Santos: Ambrosio Rabelo. Los fundadores fueron apresados y sus casas destruidas, el líder del grupo fundador y primer alcalde de

Los Santos, D. Francisco Gutiérrez, hombre de visión y liderazgo, fue condenado inicialmente a la horca, pero luego se bajó su pena al destierro.

La oposición natariega a la existencia de

Los Santos toma luego la forma de una prolongada disputa legal que se ventila en la

Audiencia de Panamá. En este punto, representantes de la

Corona inspeccionan el sitio escogido por los fundadores santeños y concluyen, que el sitio es óptimo y la idea fundacional es acertada. La justificación para hacer una ciudad adicional - y en ese sitio - queda entonces claramente establecida.

Para complacer a ambas partes, es decir a natariegos y santeños, la

Corona decidió reconocer la existencia de la población de

Los Santos en la

Provincia de Tierra Firme, pero no con el alto título de “ciudad” (como lo tenía Natá), sino con el menguado título de “

Villa”. De ahí que este pueblo se llame todavía hoy

La Villa de Los Santos, aún habiendo podido enmendar este desaire tras los ilustres episodios de siglos subsiguientes. Sigue siendo “villa” como perpetuo desafío a lo que la arrogancia de la monarquía española representó para nuestro caserío incipiente en aquella época embrionaria.

58 A pesar de llevar el nombre de "Villa", en la cúspide de su importancia demográfica, llegó a ser la segunda en tamaño y relevancia económica en todo el

Istmo, superada solamente por la ciudad de

Panamá.

En 1589, la mina de Concepción fue clausurada, esto causó una depresión económica en la región, llevando a sus pobladores a emigrar a áreas deshabitadas de la península, buscando nuevas tierra. Estas excursiones de santeños plantaron las semillas poblacionales de casi todos los pueblos que cubren la península de

Azuero hoy en día. Así, Los Santos fue la primera y la más antigua de las poblaciones azuerenses: fue también el punto radial del cual parten los fundadores de casi todas las otras ciudades del área.

"Ocho leguas adelante [de Natá] está la villa de los Santos, población de doscientos vecinos españoles, muy abastecido y regalado, junto a él el pueblo de Parita, que todos los indios hablan la lengua española, habiendo olvidado la natural y materna."

Fray Antonio Vásquez de Espinosa

59

Finalmente, el 10 de noviembre de 1821, los comuneros más relevantes del partido de Los Santos, reunidos en la casa del Cabildo de la villa, declaran rotas las cadenas que los habían unido, durante casi más de trescientos años, al

Imperio Español. A este histórico hecho se le conoce como el “Grito de la Villa”, y constituye el ejemplo prístino de la vocación de libertad del pueblo azuerense.

Período Grancolombino

La región azuerense perteneció durante la Colonia -en gran parte de su sección oriental -, a la Alcaldía Mayor de Natá; y en su parte occidental a Veraguas. Con algunas modificaciones esos límites políticos todavía perduran. Sin embargo, a partir de 1821, con la independencia de Panamá de

España y la posterior adhesión a la

Gran Colombia, se crea en 1822 el Departamento del Istmo, la jurisdicción administrativa se dividió en las provincias de Veraguas y Panamá.

El 8 de abril de 1850,

60 el congreso de la

República de la Nueva Granada creó la provincia de

Azuero, a partir del cantón de Parita, conformado por los distritos parroquiales de Parita, Macaracas, Minas, Ocú y Pesé; el Cantón de Los Santos, conformado por los distritos parroquiales de Los Santos, Las Tablas, Pocrí y Pedasí; y el distrito parroquial de Santa María, segregado del Cantón de Natá y agregado al cantón de Parita;

61 62 con capital en la Villa de Los Santos. Esta provincia tuvo en su momento una bandera propia; la cual, hoy en día se utiliza como bandera del pueblo de la

Heroica Villa de Los Santos y ocupaba toda la península de Azuero.

63 Su gobernador era don Juan Arosemena

64 65 y a finales de 1853 y posteriormente en 1854 la provincia adopta su propia constitución para su régimen interno.

66 67

- Departamento de Los Santos

En 1855 el congreso de la

Nueva Granada, a cargo del ejecutivo, José de Obaldía y mediante el decreto de 9 de marzo de 1855, suprime la provincia de

Azuero y su territorio fue dividido entre las provincias de Panamá y Veraguas; los distritos parroquiales de Santa María, Parita, Pesé, Macaracas, Ocú y Las Minas se agregaron a la

provincia de Veraguas, el resto de distritos pasaron a la provincia de Panamá.

69 70

Las causas de la supresión de la provincia fueron a consecuencia de los enfrentamientos armados, derivados de las luchas económicas, sociales y políticas encabezadas, de un lado, por las familias Goitia y Robles, de filiación liberal y, del otro lado, por las familias De la Guardia, Fábrega y Chiari, de filiación conservadora, para mantener el control regional, episodio mejor conocido como "la guerra de familias".

A los pocos meses, al crearse el

Estado Federal de Panamá en

1855, como quiera que las necesidades económicas, sociales y políticas que dieron origen a la extinguida

provincia de Azuero todavía subsistían y su restablecimiento constituía una aspiración de sus habitantes, se hizo necesario, para fines administrativos, una nueva división territorial, que se concretó cuando la Convención, reunida en el Istmo, a través de la Ley de 12 de septiembre de 1855, se instauró el Departmento de Los Santos, atendiendo la antiquísima denominación regional, pero del que sólo fueron sufragáneos los distritos parroquiales de Chitré, Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Los Santos. En cuanto al departamento de Herrera, se conformó a partir de los distritos del cantón de Parita: Macaracas, Parita, Pesé, Las Minas y Santa María.

En 1856, el descontento de los

azuerenses, por la centralización del estado en un estado unitario y la finalización de los ideales federales del

istmo, llevan a una guerra política en la región. Como describe

Pablo Arosemena, en Herrera y Los Santos, la situación era tal que se producían:

"Desacatos constantes a los Magistrados; abierta resistencia a sus providencias y al pago de los impuestos públicos, asonadas frecuentes en que se lanzan muera al Estado Federal,

a su Constitución y a su Asamblea Constituyente; asesinatos perpetrados, ora en la persona de un regidor, ora en la de un gendarme, ora en la de un agente fiscal, disposición y

expulsión de altos funcionarios departamentales [...]."

Pablo Arosemena

Sin embargo, la península sobre la que se asientan estas dos provincias y parte de la

provincia de Veraguas, ubicada entre el

golfo de Montijo y el

golfo de Parita, quedó bautizada hasta nuestros días con el nombre de

Azuero, aunque previamente había ostentado los nombres

indígenas de [[Parita||,

Guararé y Mensabé; durante la conquista de Veraguas tuvo por nombre Veraguas y durante la colonia se llamó '

Los Santos'.

- Departamento de Herrera

Los departamentos de Los Santos y Herrera fueron fundidos en uno solo: el departamento de Herrera, con cabecera en Pesé. Esta fusión sucedió apenas se eligió a Santiago de la Guardia como Gobernador del

Estado Soberano de Panamá, pues la Asamblea Legislativa, por conducto de la Ley de 4 de noviembre de 1860, modificó la demarcación del Estado al implantar los siguientes departamentos: Panamá, Colón, Chiriquí, Fábrega, Herrera y Soto. Esta ley además fijó los distritos de cada sección, señaló capitales, creó y suprimió distritos y fijó límites entre varios de ellos. La Ley de 29 de diciembre de 1862, cambiaría la capital de Pesé a

La Villa de Los Santos.

71

- Departamento de Los Santos

Dos años más tarde, merced la Ley de 22 de enero de 1864, aprobada por la Asamblea Legislativa, estando al frente del

Estado Soberano de Panamá (

Constitución de Rionegro) José Leonardo Calancha, cargo que ahora luce en la categoría de presidente, reordenó la circunscripción territorial al instituirse los siguientes departamentos: Coclé (cabecera: Penonomé), Colón (cabecera: Colón), Chiriquí (cabecera: David), Panamá (cabecera: Panamá), Veraguas (cabecera: San Francisco de la Montaña) y Los Santos (cabecera:

Los Santos).

Con esta alteración departamental, simultáneamente a la reaparición del

departamento de Los Santos, se borró del mapa el

departamento de Herrera. Todas sus

comarcasquedarían comprendidas en el de Los Santos, al que se le reincorporó el distrito de Santa María, que había sido cedido anteriormente a la provincia de Veraguas. El código Administrativo, redactado por el doctor

Justo Arosemena, sancionado por la Legislatura en Nº 11 y promulgado por el presidente

Buenaventura Correoso, en virtud del decreto Nº 11 de julio de 1870, estableció la cabecera en Las Tablas. Luego, la Ley 2 del ll de octubre de 1873 desplazó la capital de la provincia de Los Santos, de Las Tablas a la población de Los Santos hasta 1878, cuando pasaría nuevamente a Las Tablas. La Ley 35 de 1879 volvió a fijar la capital de la provincia en

La Villa de Los Santos.

- Provincia de Los Santos

Por el Decreto N° 190 de 20 de octubre de 1886, su primer Gobernador, el general Alejandro Posada,

colombiano, en ejecución de esa Carta Política, reorganizó el Istmo y denominó a sus

Departamentos o

prefecturas:

provincias, a sus gobernantes:

prefectos, a sus distritos:

distritos municipales y a sus cabildos: consejos municipales. En consecuencia, el Istmo se denominó oficialmente

departamento de Panamá (con capital en la ciudad de

Panamá), en vez de

Estado Soberano de Panamá y se llamó provincia de Los Santos, en sustitución del departamento de Los Santos, con capital en

la Villa de Los Santos, aunque la separación de

Colombia nos encontró con la capital provincial en Pesé; pero, la Junta de Gobierno Provisional de la República, en uno de sus primeros actos, a través del decreto N°23 del primero de diciembre de 1903, la regresó a Los Santos, en momentos en que la población de la provincia no sobrepasaba los 53.082 habitantes.

74

Con la separación de

Panamá de

Colombia en el año 1903, la nueva república quedó constituida por las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos, Panamá y Veraguas. La provincia de Los Santos ocupaba todo el territorio de la península de Azuero, hasta la división en dos provincias mediante la Ley número 55 del 30 de diciembre de 1914, en razón del proyecto presentado y sustentado por el diputado Moisés Espinosa a la

Asamblea Nacional a finales de

1914, en el primer gobierno del presidente

Belisario Porras.

A una porción de su dominio, que prosiguió con el mismo nombre y siete distritos, se le asignó como cabecera a Las Tablas. A la otra porción se la denominó

provincia de Azuero, con cabecera en

Chitré. A los días siguientes, gracias a la Ley 17 de 18 de enero de 1915, cuyo proyecto fue iniciativa del Órgano Ejecutivo, presentado a través de Juan B. Sosa, secretario de gobierno y justicia, cambiaría el nombre a

provincia de Herreracon cabecera en

Chitré. La

provincia de Herrera quedaría constituida a partir de las circunscripciones santeñas de

Chitré, Las Minas, Parita, Los Pozos, Ocú, Pesé y Santa María.

El primer gobernador de la provincia de Los Santos fue Moisés Espino y el de la provincia de

Herrera Ezequiel Urrutia Díaz. Al señor Espino lo sucedieron en el cargo Justo Pastor Espino, Everardo Velarde, el doctor José E. Calvo y Claudio Vásquez Villarreal.

75

- Provincia de Azuero

Área que ocupaba la provincia de Los Santos en 1945 sobre un mapa actual de la región.

En la constitución política de 1941, el presidente

Arnulfo Arias suprimió la provincia de Herrera y su territorio quedaría sujeto a la provincia de Los Santos, con capital en Chitré. Esta provincia, además de la provincia de Herrera, incluía la totalidad del

territorio de Quebro (actuales corregimientos de Mariato, Quebro y Arenas), así como la totalidad del corregimiento de Ponuga, el sur del corregimiento de la Colorada y el corregimiento de El Barrito. La Ley 103 de 12 de julio de 1941, modificó el título 1 del libro 1, del código administrativo y redefinió los distritos de la provincia de Los Santos así:

Chitré,

Ocú, Las Tablas, Los Santos,

Macaracas y

Tonosí. Los distritos de Pedasí, Pocrí, Guararé, Parita, Pesé, Los Pozos, Santa María y Las Minas fueron convertidos en corregimientos. Su gobernador fue Guillermo Espino Díaz.

76

- Provincia de Los Santos

La actual provincia de Los santos se constituyó en el año 1945 mediante el decreto de Gabinete N° 13 del 8 de enero de 1945, el cual restableció la división territorial existente antes de la Ley 103. Se restituyó la extinta provincia de

Herrera a la

geografía nacional, así como los distritos suprimidos. Con la creación de la nueva provincia,

Azuero quedó constituida nuevamente en dos provincias, similar a la división política de los años 1914 y en 1915 y perdiendo el territorio occidental de la provincia que pasó a formar parte de la provincia de Veraguas. Chitré fue declarada cabecera de Herrera y

Las Tablas, como cabecera de

Los Santos. El gobernador de Herrera fue el ingeniero Rubén Núñez y el de Los Santos el doctor Juan Vásquez G.

La provincia de Los Santos se reglamenta en su régimen territorial, en virtud del Capítulo II de la Ley 58 de 29 de julio de 1998 publicado en la gaceta oficial N°23,602 del jueves 6 de agosto de 1998.

77